Nutrición y entrenamiento para personas con diabetes

El ejercicio y una nutrición balanceada son fundamentales para una vida saludable. Previenen comorbilidades, obesidad y enfermedades asociadas al sedentarismo y mala alimentación, tal como la diabetes mellitus (DM). Por lo que es importante hablar de la nutrición y entrenamiento para personas con diabetes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2021), en nuestro país poco más de la cuarta parte de la población mayor a 60 años, padece de diabetes. Una enfermedad que puede ser controlada con ejercicio y alimentación. A pesar de esto, “en 2020, 151,019 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, lo cual equivale a 14 % del total de defunciones (1,086,743) ocurridas en México”. (INEGI, 2021)

El tipo más común de esta afección, diabetes mellitus tipo 2 (DM2), está íntimamente relacionada con la epidemia del XXI, el sedentarismo (Fernández, 2016), la cual solo se acrecentó debido a la COVID-19. Por lo que nuestro país y el mundo, está lidiando con enfermedades crónicas que vulneran a la población en general.

La buena noticia es que los tipos más conocidos de diabetes mellitus son controlables. Brindando a los afectados una buena calidad de vida si la nutrición y la actividad física forman parte de su rutina diaria.

En este sentido, hablemos de la nutrición y el ejercicio físico que la diabetes tipo 2 (DM2) y la diabetes tipo 1 (DM1) requieren, según las características propias de cada una.

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2012), el 90 % de los casos mundiales de diabetes son tipo 2, no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta. Por lo que la actividad física es un tratamiento eficaz, seguro y agradable. El cual debe ir acompañado con la nutrición y, si el médico lo precisa, un tratamiento farmacológico.

¿Por qué se recomienda la actividad física en personas con diabetes?

A diferencia de DM1, para las personas que padecen DM2, en casi todos los casos, es seguro realizar actividad física. Debido a las características de la enfermedad, incluso con una semana de entrenamiento aeróbico, los pacientes pueden mejorar la sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo. (Fernández, 2016, p. 135)

Esto debido a que la patología de la DM2, según los médicos, no se centra en la capacidad secretora de insulina. Sino en la posibilidad de las células musculares para responder a la insulina, en el transporte de glucosa desde la sangre a través de transportadores de glucosa, sobre todo la llamada Glut4.

Por lo que “realizar ejercicio físico frecuentemente aumenta los niveles de la proteína transportadora Glut4, observándose cambios a nivel molecular no solo a nivel del receptor de insulina, sino también en el camino de señalización intracelular” (Kirwan & del Águila, 2003, citado por Fernández, 2016, p. 135).

Dando como resultado, la nutrición y entrenamiento para personas con diabetes es un control de glucosa y prevención de enfermedades producto de DM2.

Programa de entrenamiento recomendado para personas con diabetes tipo 2

La planificación de los programas de entrenamiento es fundamental para prevenir factores de riesgo ocasionados a raíz de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. A pesar de ello, es importante recalcar que la nutrición y entrenamiento para personas con diabetes debe acompañarse de la mano de un profesional. Evitando riesgos para los pacientes, sobre todo aquellos propensos a sufrir una enfermedad cardiovascular, o cualquier otra sintomatología producida por la diabetes. Dentro de estos estudios preliminares, se debe tomar en cuenta la edad del paciente y el nivel de condición física anterior, evitando así lesiones o complicaciones.

Teniendo esto en cuenta, los estudios indican que el ejercicio aeróbico, el de fuerza y la combinación de ambos, muestran mayor eficacia en el control glucémico. Tanto en entrenamiento a largo plazo, como en las 24 y 48 horas post entrenamiento. (Quílez & Reig, 2015)

En este sentido, un programa de entrenamiento para lograr el correcto control glucémico para DM2, debe de consistir en:

- Combinación de ejercicios aeróbicos, tales como correr, nadar o andar en bici. Con ejercicios de fuerza, como semi sentadillas, saltos a pies juntos, entre otros.

- Frecuencia que alcance los 150 minutos por semana.

- En intensidad moderada.

- Con un intervalo no mayor a 48 h entre sesiones.

Estrategias nutricionales en sinergia con el acondicionamiento físico

A pesar de que los requerimientos de ingesta de algunos alimentos puedan ser similares, un plan alimenticio siempre debe crearse de manera personalizada. Tomando en consideración la edad, el género, la actividad física, las comorbilidades, la situación económica y los alimentos disponibles. (Pérez-Cruz, et al., 2019)

Tomando estas precauciones en cuenta, una de las principales recomendaciones es la disminución de la ingesta calórica. Sobre todo de hidratos de carbono refinados y grasas trans, con el fin de disminuir el riesgo de otras enfermedades. En este sentido, los pacientes con obesidad deben basar su dieta en frutas y verduras, grasas poli y monoinsaturadas. Evitando ante todo las grasas trans.

Además de añadir alimentos altos en micronutrientes, como en la dieta mediterránea y la dieta DASH. Esta última corresponde a las siglas en inglés de Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Dieta basada en alimentos bajos en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras.

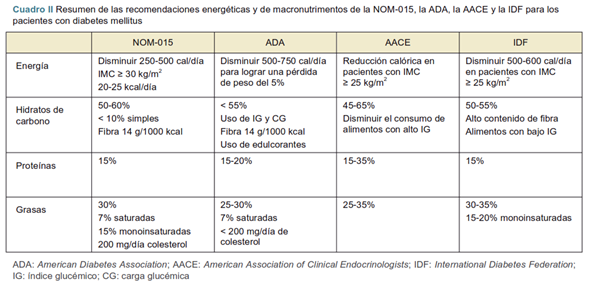

En términos básicos, y teniendo en cuenta la necesaria implicación de un especialista en la dieta, la alimentación idónea para pacientes con DM2 debe seguir las recomendaciones de la siguiente tabla comparativa:

Nutrición y entrenamiento para personas con diabetes tipo 1

El ejercicio y la nutrición en personas con DM1 es una historia totalmente distinta, ya que las diferentes formas de ejercicio y las variables pueden influir en la glucemia durante el acondicionamiento físico. Por lo que se requiere una vigilancia adicional antes, durante y después de la actividad física, así como nutrimentos adicionales y un manejo conservador de las dosis de insulina. (Rodríguez, 2017)

En este sentido, los estudios ponen especial hincapié en el necesario conocimiento de cómo se conservan las reservas de glucógeno en el hígado y los músculos, ya que estos determinan “cómo la sangre los niveles de glucosa responden al ejercicio”. (Rodríguez, 2017, p. 42)

Por ello, una persona que padece DM1 que práctica ejercicio con regularidad, debe de consumir una adecuada cantidad diaria de hidratos de carbono (HC). Así como adaptarla según el momento en que realiza ejercicio. Si además de lo anterior, la persona diabética realiza un entrenamiento deportivo, requiere además una ingesta de HC entre sesiones, para restaurar los depósitos de glucógeno y evitar hipoglucemia.

Rodríguez (2017) indica el porcentaje recomendado de HC, para una persona con DM1 que practique diversas intensidades físicas:

En una persona con DM1 que realiza una actividad recreacional tres veces a la semana resulta adecuado un aporte diario de HC de 3g/kg/día; una persona con DM1 que practique ejercicio moderado 1 h por día debería consumir 4-6 g/kg/día de HC; y los deportistas con DM1 que realizan entrenamientos intensos durante 1-3 h al día debería aumentar a 6-10 g/kg/día.

(p. 42)

Por lo que mantener una vigilancia constante acerca sobre la glucemia antes, durante y después de un esfuerzo físico, es fundamental para que las personas con DM1 no sufran las repercusiones. De igual manera, racionalizar la dosis de insulina; pero es muy importante hacerlo de la mano de un experto.

Ejercicio y niños y adolescentes con DM1

El tipo 1 de diabetes mellitus, suele aparecer en etapas tempranas del desarrollo, por lo que es importante puntualizar algunas recomendaciones que los estudios brindan sobre ello.

Frente a los adolescentes que practican deporte y niños con actividad física espontánea, es importante chequear la glucemia en cada uno de los casos, buscando siempre su balance. En el caso de los adolescentes se recomienda una planificación del descenso de dosis de insulina, más que incrementar la carga de HC con la consecuencia carga calórica. (Rodríguez, 2017, p. 46)

En el caso de actividad física espontánea, se recomienda que siempre se carguen colaciones ricas en HC, tales como barras de cereal, que ayuden a los infantes a nivelar su glucemia.

Pero recordemos que adolescentes y niños que practican actividades físicas, no solo influyen positivamente en su desarrollo psicosocial, sino que esta actividad intermitente ayuda a mantener la glucemia más estable que las actividades prolongadas y de moderada intensidad, asevera Rodríguez (2017).

Conclusiones

La diabetes mellitus 1 y 2 son enfermedades crónicas que no distinguen edad y género, teniendo consecuencias fatales si no se controlan factores de riesgo como la obesidad. Y sin duda, para los dos tipos de diabetes que se abordaron en este artículo, la nutrición y entrenamiento para personas con diabetes es fundamental para balancear los niveles de glucosa en la sangre.

A pesar de ello, y como debe de tratarse con cualquier enfermedad, el ejercicio físico debe de ser llevado a cabo con precauciones, tomando en cuenta factores de riesgo, para prevenirlos.

De igual manera ocurre con la nutrición, la alimentación saludable es un requerimiento inamovible para asegurar una mejoría en el paciente, pero los planes alimentarios deben de ser creados a medida del sujeto en cuestión. Asegurando una pronta efectividad acorde al contexto único de cada persona con DM2 y DM1.

En resumen, el ejercicio y la alimentación es fundamental para personas que padecen diabetes, pero debe de hacerse en compañía de un experto, agenda tu cita con nuestros expertos en Human System.

L.N. Antonio González

Director General

Bibliografía

Baños, R. (2015). Prescripción del ejercicio físico en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional (Prescription of exercise in subjects with type 2 diabetes mellitus and gestational diabetes). Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación, 29, 134-139.

Farías, T. A. Y., Santos-Lozano, A., Urra, P. S., & Cristi-Montero, C. (2015). EFFECTS OF TRAINING AND DETRAINING ON GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN, GLYCAEMIA AND LIPID PROFILE IN TYPE-II DIABETICS. Nutricion Hospitalaria, 32(4), 1729-1734.

INEGI (2021). Estadísticas a propósito del día mundial de la diabetes (14 de noviembre) |

Llopis, P. Q., & García-Galbis, M. R. (2015). [Glycemic control through physical exercise in type 2 diabetes systematic review]. Nutricion Hospitalaria, 31(4), 1465-1472.

Pérez-Cruz, E. (2020, 22 junio). Estrategias nutricionales en el tratamiento del paciente con diabetes mellitus.

Rodríguez, M. (2017). Nutrición y ejercicio en las personas con diabetes | Revista ALAD. (s. f.).